映画『こはく』の感想

シアターセントラルBe館

*この記事はネタバレを含みます

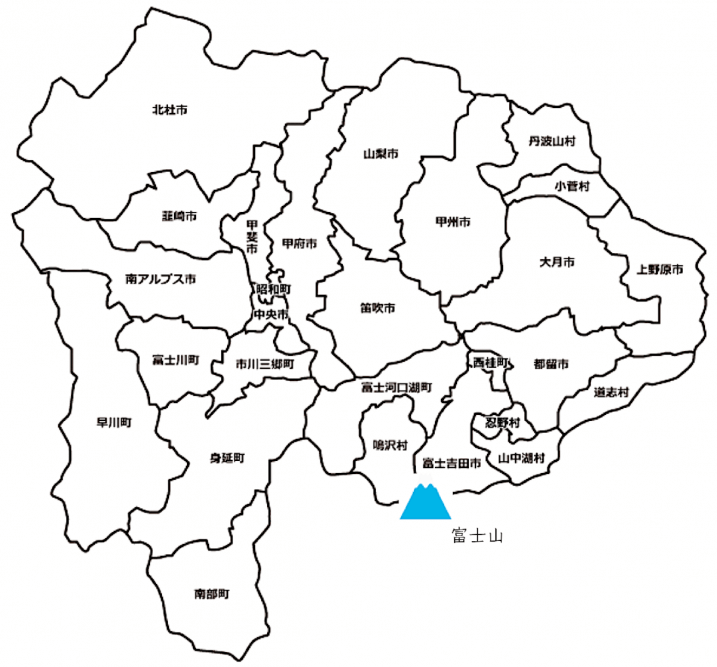

山梨の映画館といえば、中央市にあるイオンモールのTOHOシネマズ甲府が有名ですが、甲府市にも「シアターセントラルBe館」という良質の映画を上映する映画館があります。

2会場のスクリーン、客席数は全部で200、ミニシアター的な映画館ですが、会場はきれいに整えられていて東宝系ではない映画を観られる場として、山梨では貴重な映画館です。

基本的に単館系の作品を中心に、各作品2週間のスケジュールで上映しています。

今回はそんなシアターセントラルBe館で放映された『こはく』という映画を夫と一緒に観に行きました。

シアターセントラルBe館は、甲府市の中心部岡島百貨店の南側にあります。中心街のなかにひっそりと佇む感じの映画館なので、うっかりすると通り過ぎてしまいます。

同じビルのなかにボンマルシェという昔ながらのフレンチレストランがあり、昼間はランチを食べたあと入館しても良いですし、夜はラストオーダーが21時なので上映終了時間のあとでゆっくり食事をすることもできます。

シアターセントラルBe館は従業員も少ないからか、どの映画も開演10分前でないと入れません。

この日も、お兄さんがひとりで切り盛りし、入場のもぎりから会場の消灯までやっていました。『こはく』を上映するスクリーン2の会場は3階でしたが、エレベーターがないので、年配者には少しきついかもしれません。

この日は連休の中日にも関わらず、観客は私たち夫婦と女性客が二人の計4名、ゆったりと干渉することが出来ました。

映画の感想

映画『こはく』は、長崎を舞台に家族の絆をテーマにした作品です。

監督は本作が二作目となる若手の横尾初喜監督で、この映画は監督自身の体験を基に描かれているとのこと。主演は兄弟のうちの弟役に井浦新さん、またお笑い芸人のアキラ100%さん(大橋彰)も、井浦さんの兄役として熱演(素晴らしい演技でした)。

NHKの『あさイチ』で井浦新さんがゲスト出演したときに『こはく』という作品について知り、ぜひ観たいと思いました。

この映画はオール長崎ロケで、出演者は長崎弁。風景のなかに坂道が出てくるたび、かつて友人が転勤で長崎に住んでいたときに、とにかく長崎は坂が多く、おかげで運動不足にはならないよ、と言っていたことを思い出しました。

ただ、私が想像していた異国情緒あふれる長崎の感じではなくちょっと意外だったので、あとでサイトを見てみると、実は大半が佐世保ロケとのこと。

長崎と佐世保の微妙な違いなのか、と納得。特に兄弟が失踪した父親を捜し尋ねる街並みや古いアパートは、今現在そのまま使われているのでは、と思われるような雑多な生活の匂いがし、この映画独特のリアル感が表現されていました。

途中、心象風景を描くような描写やドキュメンタリーのようなカメラワークもあり、解釈を観客に委ねるところの多い作品ですが、その余白がこの映画の魅力のひとつになっています。

映画は冒頭、海面すれすれの目線から、こはく色の夕陽を見つめる兄弟のシーンで静かに始まります。

その後、大人になった主人公の日常が淡々と描かれるなかで見えてくる、家族の歪つな背景。

まだ兄弟が幼い頃に事業に失敗し、家を出ていった父親。ホラばかり吹き、いい加減な暮らしぶりの兄。女手一つで二人の息子を育て、やがて病にかかり亡くなっていく母親。

また、主人公自身も離婚歴があり、再婚した相手との新しい子どもの誕生など、この家族の構図や背景が徐々に分かってきます。

そして、ある日、兄が、町で父を見かけたと言ったことから、兄弟の父親捜しが始まります。

前半は音楽やせりふが少ないので、まるで単調なベースの音だけが流れているような感じです。しかし、その単調さが抑揚のあまりない長崎弁とあいまって、絶妙なリアリティを感じさせます。

隣で観ていた夫は、この手の冗長さが苦手らしく、後で眠くなってしまったよ、と言っていました。しかし、前半の抑えた流れがあるからこそ、一気にあふれ出るラストシーンの感情が際立ってくるわけで、私は違和感なく主人公の内面に入り込むことが出来ました。

何をやってもうまくいかなかった俺の人生、全て親父のせいだと恨み続ける兄。

また弟は弟で、そんな兄に振り回されながらも自分も同じように息子二人を置いてきてしまった葛藤もあり、この兄弟が幼い頃から抱えてきた、どうしようもない不全感もそれぞれに理解することが出来ました。

母親は、子どもたちが父のことについて触れると激怒するほど憎しみをいだいていたようですが、亡くなる少し前には、「優しか人だったよ」と懐かしく思い出します。

もしかしたら、夫はその優しさゆえに家族を守り切れなかったのかもしれません。

夫の尻ぬぐいをしながら、妻としての様々な思いにふたをして、男の子二人を養うのに必死だったんだろうなと、あまり多くは語られていない母親の人生にも思いを馳せることができました。

この作品で特に私が感動したのは、最後の場面の父親と再会するシーンです。

主人公の兄弟が、やっと父親に会えるというときの、父の働く工場に足を踏み入れる瞬間の兄の呼吸音、そして、父に駆け寄る兄の背後で滂沱の涙を流す弟の姿に、観ている私も号泣していました。

あれほど恨んでいた父。会ったらどんな怒りをぶちまけてやろうと思っていた、その父に、やっと会えた、そのとき兄の口をついて出てきたのは、「父ちゃん、母ちゃんが、母ちゃんが死んだと」のひと言。

咄嗟に出てきたのが、亡くなってしまった母ちゃんのこと。

その瞬間、兄は父と別れたときの年齢に戻っていたのではないでしょうか。おそらく、兄は別れたその日から一歩も踏み出せないまま数十年を過ごしていたのでしょう。

また、父に向って駆け寄っていく兄に比べて、立ちすくんだままの弟の思いもよくわかります。

別れたとき、まだ幼かった弟は、兄のようにすぐには父のもとに駆け寄れず、子どもの頃の2〜3歳は結構大きな差で、おそらく父親に対する感情も長男と次男では微妙に違っていたのではないでしょうか。

監督自らが体験していることだけに二人の父への対応の違いも繊細に描き分けていました。父親と再会するこのシーンは台本が無く、全て俳優に任せたそうです。大橋彰さん、井浦新さん、父親役の鶴見辰吾さん、三人の迫真の演技に脱帽でした。

親に見放されることほど、子どもの心に深く傷を残すものはないと私は思います。私も、この歳になっても幼かった頃の記憶が蘇ってくることがあります。

私は、昔から体が弱く、幼い頃長期療養のため、大きな病院の近くの知人宅に預けられたことがありました。

当時、私たち一家は両親の仕事の関係でへき地に住み、車もなかったので、大きな病院へ継続して通院することができませんでした。

親とすればやむを得ない対応だったと思うのですが、父が私をその知人宅に預け、「あとでお母ちゃんが迎えにくるからね」と言って置いていかれ、とうとうその夜迎えに来なかったときの寂しさは、体に染み入るほどの感覚として今でも鮮明に蘇ってきます。

結局、半年ほどの通院で完治しましたし、おそらく両親は毎週休日の度に会いに来てくれたと思うのですが、置き去りにされたことは、長いあいだ癒えることのない記憶として刻まれました。

そのときの記憶が、もしかしたら、この作品に私が心を動かされた要因の一つだったのかもしれません。

映画は、ラスト、主人公が、再婚した奥さんと新しく生まれた子どもを連れて、兄が待つ実家に帰るシーンで終わります。

実家に向かう坂道を、赤ちゃんを大切に抱きながら、一歩一歩、ゆっくり歩く二人。母の代わりに玄関を開け、坂道をのぼってくる弟たちを笑顔で迎える兄。

このラストシーンの光景に、ああ、色々あっても、今縁のある人たちと丁寧に暮らして行こうと、温かいものがこみあげてきました。

バックに流れる音楽が、また心に染み入るような曲で、担当した車谷浩司さんというミュージシャンを私は知らなかったのですが、この映画の雰囲気に馴染んだ旋律と透明感のある声に癒されました。